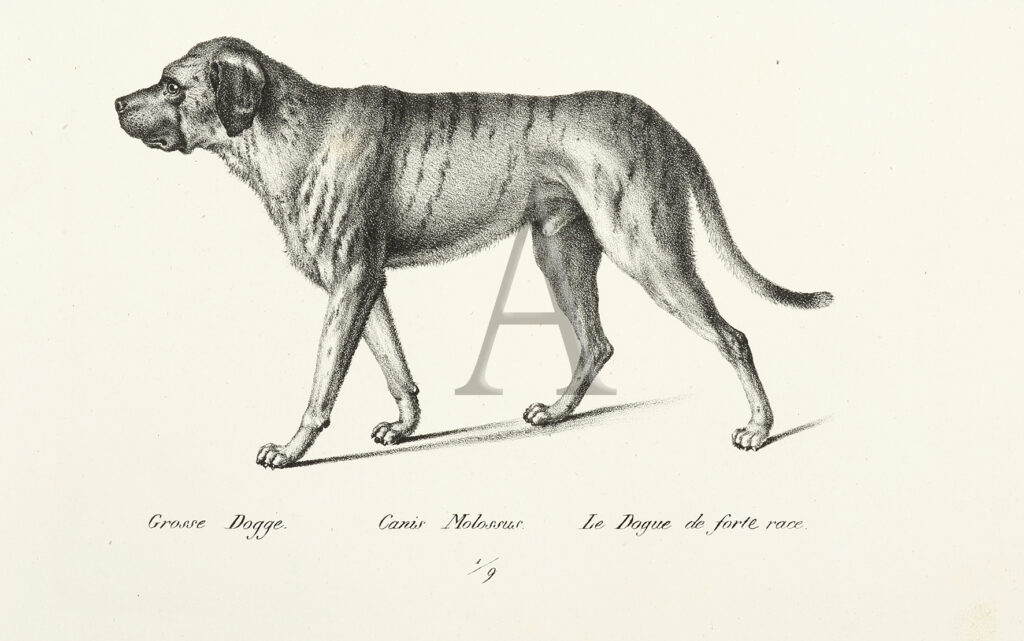

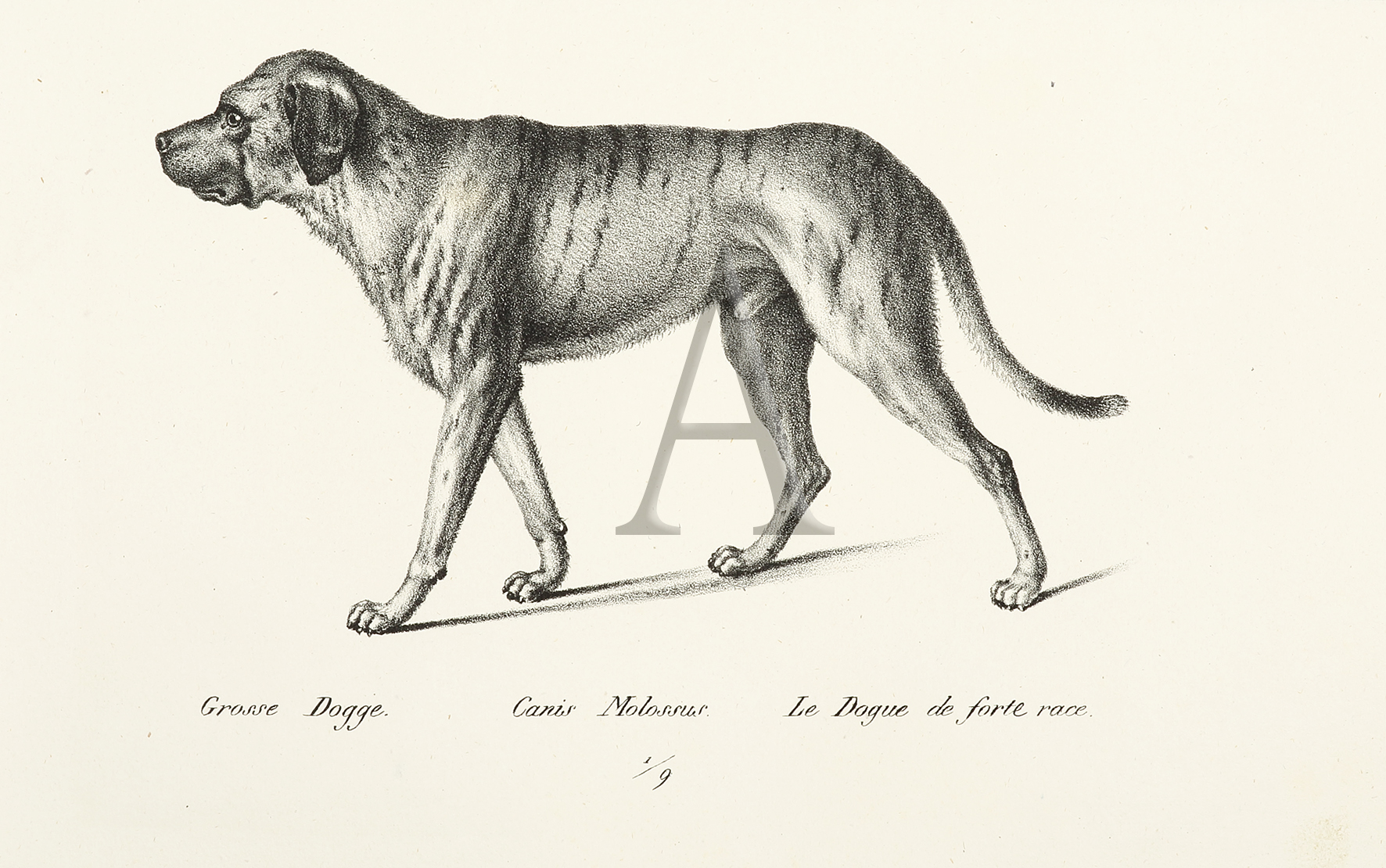

古代種・モロシア犬

古代の犬で特によく知られているのがモロシア犬だ。古代ギリシャのモロシア人によって番犬に改良され、アレクサンドロス大王のアジア及び北東アフリカ遠征に付き従った。

その体格の良さと勇敢さは、アリストテレス(古代ギリシアの哲学者)に称えられている。

軍用犬として優れていたため古代ローマ人に重宝され、ローマ帝国による征服戦争に駆り出された。帝国滅亡後、起源種こそ姿を消したものの、各地で改良されたモロシア犬は血筋をつないだ。

モロシア犬の血筋①マスティフ

マスティフ(英: Mastiff)ないしマスチフは、主に番犬・闘犬として使われている犬種群である。

さまざまな国でそれぞれ別の品種として改良されているモロシアン・タイプ(モロサス・タイプ)の犬種で、大型で筋骨隆々の体つきをしていてとても力が強い。それに加えて闘犬として使われていた種類の雄犬は攻撃的なものが多いため、飼育にはしっかりとした管理としつけが欠かせない。時にしっかりとした管理がなされていないものが事故を起こす事もあるため、国によっては飼育が規制されている品種もある。しかし、ショータイプ(ペットタイプ)として飼育されているものは攻撃的な性質が大幅に改善され、より大人しく友好的に改良されている。現在は多くの国で闘犬が禁止されているため、ほとんどがペットやショードッグ、若しくは番犬として飼育されている。平均寿命は6-10である。

イギリスではかつて人気犬種であったが、2016年にドッグショーを主催するケネルクラブに登録された新生子は102匹で、英国原産種でありながら絶滅も危惧される状況となっている

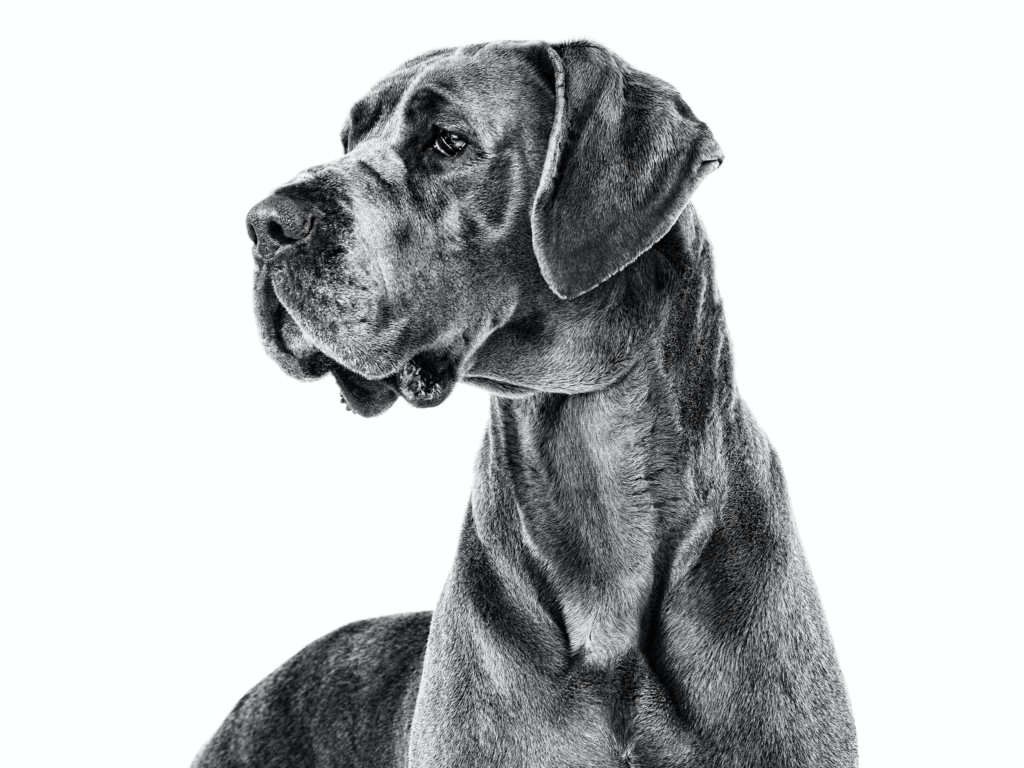

モロシア犬の血筋②グレートデーン

グレート・デーン(英: Great Dane)は、大型犬の一犬種。大きな体格と穏和な性格の家庭犬として知られる。「優しい巨人」「犬の中のアポロン神」と言われ、ジャーマン・マスティフと呼ばれることもある。アイリッシュ・ウルフハウンドに次いで最も体高がある犬種であり、最近まで最も背の高い犬としてギネスブックに掲載されていた。米ペンシルベニア州の州犬。

グレート・デーンがショードッグとして求められる体高、体重は各ケネルクラブで異なる。しかしながら一般的には最少の体重は45-54kg、最少の体高は71-76cmとされる。ほとんどの犬種スタンダードでは本犬種の最大の体高、体重は指定されないが、大きなオスだと91kg以上になる。2004年8月には、カリフォルニア州グラスバレーのGibsonという名前で体高107cmのグレート・デーンが、世界で一番体高のある犬としてギネス・ブックに記載されている。

モロシア犬の血筋③セントバーナード

セント・バーナードは、2世紀頃にローマ帝国軍の軍用犬(アルパイン・マスティフ)としてアルプスに移入されたモロシア犬が、その後独自の発達を遂げたものと考えられている。

17世紀中頃から、スイス・アルプスの山深いグラン・サン・ベルナール峠にある修道院にて雪中遭難救助犬として使役されるようになり、20世紀初頭に至るまで、2,500名もの遭難者を救助した。このエピソードは画家などの絵により首に体を温めるためのラム酒の小樽をぶらさげたスタイルで知られている。なかでも有名なのは、生涯に40名を救助した「バリー」号で、その活躍ぶりにちなんで、一時この犬種をバリー・ハウンド(バリー犬の意)と呼んだこともあった。これにちなんで東京消防庁の特別救助隊や消防救助機動部隊(ハイパーレスキュー)ではセント・バーナードが描かれたワッペンを車両と隊員の肩に付けている。

19世紀初め、病気と先天性疾患で絶滅危機に陥ったが、このときは、ニューファンドランドと交配させることにより、種を存続することができた。

アルパイン・マスティフ(英:Alpine Mastiff)とは、もともとセント・バーナードの原種であり、現在この名はセント・バーナードの別名の一つとして使われている。アルペン・マスティフとも称する。アルパイン・マスティフは既出の通り2世紀頃に原産地に置き去りにされたモロサスタイプの犬をもとに作出された犬種で、17世紀まで一つの犬種として繁殖が行われていた。主に番犬として使われていて、大きな体つきのわりには俊敏であったため泥棒除けとして重宝されていた。この能力を買われ、18世紀頃にサン・ベルナール修道院に本種が寄贈され、後にセント・バーナードのベースとなり、本種自体は絶滅してしまった。

アルパイン・マスティフはセント・バーナードよりもやや小型で骨が細く、脚が長く短毛で毛色の制限は無く、垂れ耳にサーベル形の垂れ尾という容姿をしていた。

1884年、グラン・サン・ベルナールの修道院にちなみ、サン・ベルナールと命名。日本では英語読みの「セント・バーナード」が定着している。

モロシア犬の血筋④ロットワイラー

旧称はロットワイラー・メッツガーフンド(英: Rottweiler Metzgerhund、メッツガーフンド=屠殺人の犬)であるが、イメージが悪くドイツの歴史上の問題もあり現在は「ロットワイラー」と称される。

紀元前にローマ人がもたらしたモロシア犬(モロサス・タイプ)の犬が先祖である。これはもともと番犬として使われていた犬ではあるが、パワフルでかつ頭の切れる優れた犬たちであったため、牧牛犬として改良されてロットワイラーが誕生した。

牛の移動方法はイタリアのカネ・コルソと同じで、リーダー格の牛の頭部に怪我をさせない程度に軽く攻撃をけしかけ、怒らせるかおびえさせることにより移動させ、それに従う他の牛もいっぺんにまとめて移動させるという方法で行われる。農場での管理だけでなく牛を市場へ連れて行く際にも使われ、のちに牛を誘導するだけでなく現金を守る警備犬としても使われるようになった。

牛を売買するための巨額の現金が入った袋をロットワイラーの首輪に提げることで主人以外の誰にも手が出せないようになり、もし現金を盗もうとする者がロットワイラーの首に提げられた袋を取ろうと手を伸ばすと、噛まれて容赦なく撃退される。このことからロットワイラーは銀行よりも安全な『生きた金庫』として重宝されるようになり、世界的な不況が起こった際には銀行から引き出した全財産をロットワイラーに託す家族まで現れるほどであった。

19世紀には牧牛犬としての仕事が機械化されてなくなってしまうが、前述のようにガードドッグとして優れた犬種であったためお金や家を泥棒から守る警備犬として働いた。1910年に軍用犬および警察犬として承認された。また、1870年代になるとドーベルマンの作出に使われ、知名度が更に上昇した。

現在でもロットワイラーは世界的な人気があり、使役犬、ペット、ショードッグとして多く飼育されている。

まとめ

マスティフ、グレートデーン、セントバーナード、ロットワイラーといった現在の犬種の多くは、この古代の番犬の血を引いている。そのため、彼らはまとめてモロシアンタイプと呼ばれる。

コメント